住宅火災の発生件数は年々減少傾向にあるとはいえ、令和2年で1万軒を超え、死者数は878人となっています。(消防庁 令和3年10月29日 消防統計)

実に1日あたり平均27件の住宅火災が発生し、2.5名が亡くなっているのです。

また、私たちの住む甲賀消防管内では、令和3年(12月末現在)で56件の火災が発生しています。

しかし、火災は早期発見して適切に対応することで焼失を最小限に抑えることや、逃げ遅れを防いで大切な「いのち」を守ることが出来ます。

目次

Ⅰ.火災発生の過程

~初期消火や避難のタイミングは?~

一度出火してしまうと、炎の広がり方は想像以上に速いものです。

木造家屋の部屋から出火した場合を例に確認してみましょう。

(<>内の時間は出火後の経過時間を表しています)

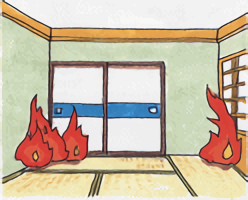

- 1.火災初期(初期火災)<火災発生直後~2分まで>

- 出火元が燃えているだけの状態。

この状態であれば消火器等で火を消すことが出来る可能性が高い。

- 2.火災成長期 <火災発生2分~2分30秒>

- 炎が壁や天井に燃え移り広がっている状態。

自力での消火は不可能なため、逃げることのみを考えて行動する。

- 3.火災最盛期 <火災発生2分30秒~5分>

- 部屋全体が燃えている状況。

部屋の温度は800℃にも達する。

消防車が到着し、消火活動が始まるタイミング。

約2分30秒~5分で部屋全体に燃え広がることが分かります。

消防隊員は通報から5分以内に駆けつけることを目標にしていますので、消火活動を始める頃には出火元の部屋全体が燃えている状況です。消火活動は早く鎮火させ周囲への類焼を防ぐ事が大きな目的です。

火災発生から2分までが初期消火できる時間なので、出火した場合は自分で消火対応できる時間が非常に短い事が分かると同時に、いかに出火を早く知ることが大切であるかが分かりますね。

Ⅱ.まずは「出火させない!!」

1.出火原因

一旦出火してしまうと対応が難しいことを理解頂いたところで、火事にならない様に「出火させない」という視点で見ていきましょう。

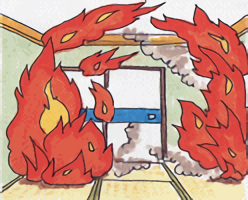

まず初めに住宅火災の出火原因を見てみます。

「不明・調査中」を除くとトップ5は次の通りです。

1位 たばこ

2位 ストーブ

3位 電灯電話等の配線

(屋内配線・電気製品のコードから出火)

4位 配線器具

(コンセント、電源タップ、等から出火)

5位 こんろ

(ガスコンロ、カセットコンロ、等)

上位の5項目が多くの割合を占めていることが分かります。

どうやら、これらに注意すれば火事になる危険性を大きく減らすことができそうです。

では、実際にどの様な点に注意すれば良いのでしょうか・・・?

2.出火させないための注意点

たばこ

ストーブ

電灯電話等の配線

配線器具

こんろ

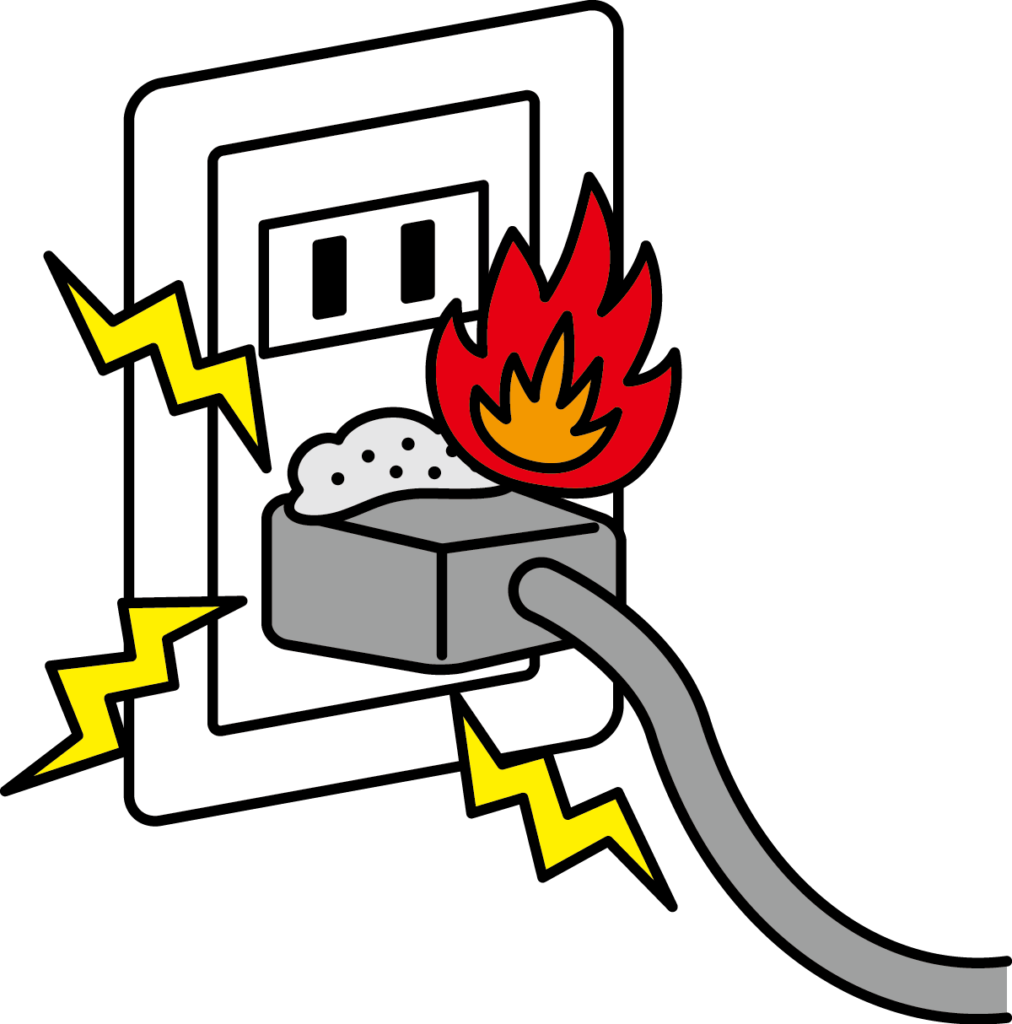

コンセントにホコリが溜って、そこから出火することを「トラック現象」といいます。

コンセントやプラグの隙間に付着したほこり等が湿気を帯び、微小なスパークを繰り返し、やがて新たな電気回路(トラック)が形成され出火に至る現象のことです。

実際はどうなるのか? 次の郡山消防の実験映像をご覧ください

Ⅲ.出火をいち早く知る

1.火元をいち早くみつけよう

火災が起きない様に注意していても、想定外の事象やうっかり等で出火してしまうかも知れません。

そんな場合でも、いち早く火元が確認出来れば、「消火」や「逃げ遅れの回避」といった対応が可能です。

では、どうやっていち早く火元を見つければ良いのでしょうか。

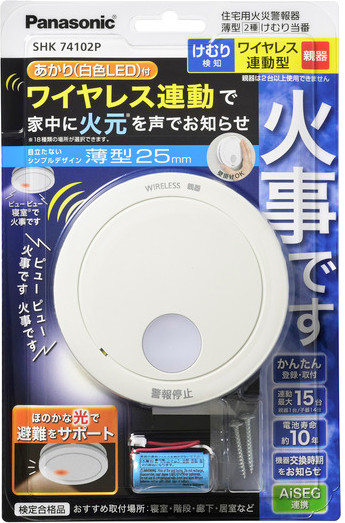

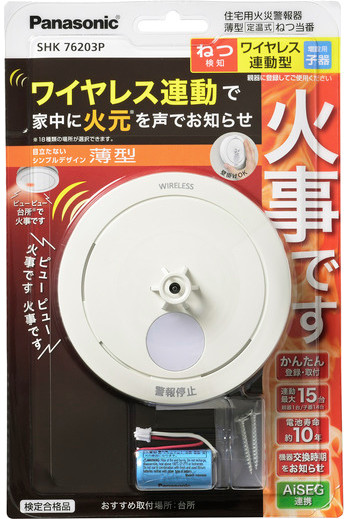

そこで登場するのが 「住宅用火災警報器」 です。

火災警報器は火元から発生する煙や熱を検知してアラーム音を発生する装置です。

火災警報器にはいくつか種類があります。

発生しそうな火災を想定して設置すると効果的です。

(ホームセンターで1台 2,000円~3,000円程度で販売されています[メーカにより価格は異なります])

- 煙のみを検知するもの(煙式)

- 急な温度上昇を検知するもの(熱式)

- 煙と温度上昇の両方を検知するもの

また、1台が検知すると他に設置してある装置も連動してアラームが鳴るタイプもあります。

<火災警報器の例>

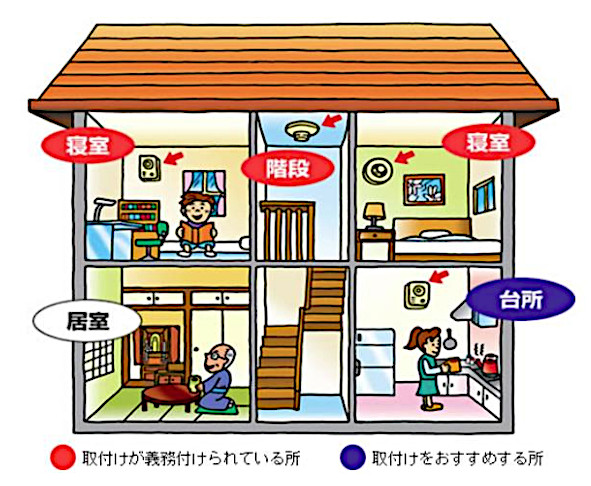

2.火災警報器の設置義務

消防法の改正に伴う甲賀広域行政組合火災予防条例の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

甲賀市・湖南市内においては、令和3年現在、新築住宅・既存住宅に設置が義務付けられています。

(新築住宅は、平成18年6月から設置が義務付け。 既存住宅は、平成 23年6月1日から設置が義務付け)

住宅火災による死者の約半数は、火災に気づくのが遅れた「逃げ遅れ」によるもので、その多くは夜間に発生した火災であることが原因となっています。

これを背景として、特に就寝時間帯における住宅火災から命を守るため、設置が義務付けられるようになりました。

3.どこに取り付けるのか

基本的な考え方は、1.就寝中の人に知らせる事ができるところ、2.火災が発生する可能性があるところ、になります。

また、火災予防条例で義務付けられている設置場所は下図の通りです。

■義務付けられている設置場所

<平屋(1Fのみ)の住宅の場合>

- 寝室(煙式)

<2階建て以上の住宅の場合>

- 寝室(煙式)

- 階段(煙式)※寝室が2階以上の場合

■おすすめの設置場所

- 台所(熱式 又は 煙式)

寝室が2Fにある場合、階段の火災警報器が立ち上る煙を検知することで、いち早く避難することが出来ます。

4.定期点検と製品寿命

火災警報器が万一の際に、正常に作動するよう点検を行いましょう。

- 1ヶ月に1回を目安に、住宅用火災警報器が鳴るかテストしましょう。

点検方法は、「本体のひもを引くもの」や、「ボタンを押して点検できるもの」等、機種によって異なります。

詳しくは取扱説明書等で確認しましょう。 - 本体にホコリ等が付着すると火災を感知しにくくなります。点検の際にホコリ等を拭きとりましょう。

住宅用火災警報器の寿命は、おおむね 10 年です。設置してから 10 年が経過したら新しい警報器に交換してください。また、本体から「ピッ、ピッ」と音が出ていたり、音声でお知らせがあった時は、電池切れの可能性があります。

取扱説明書等を確認して、必要に応じて電池交換等をしましょう。

Ⅳ.初期火災(初期消火)で終わらせる

1.初期消火

最初の「火災発生の過程」で解説した通り、初期消火出来るのは「出火~約2分」と非常に短い時間です。火元を見つけた際、くすぶっている、もしくは天井まで炎が届いていない場合は初期消火できる可能性が高いです。

この時、傍にあると心強いものは何でしょうか・・・

はい、その通り。「消火器具」ですね。(消火スプレー、消火器、耐火クロス、等)

ただ、実際の炎を使った訓練で体感すれば良く分かるのですが、炎が立ち上っている付近は非常に高温になります。そんな状態で「近づいて消火する」という行為は、ヤケドや、着衣に火が移るなどの恐れがあり危険を伴います。

ですから、出来るだけ火元から離れて簡単に使える消火器具が良いです。

また、火災には大きく3種類があり、それぞれに注意点があります。

| 種類 | 説明 | 消火の注意点 |

| (A)普通火災 | 木材、紙、繊維などが燃える | |

| (B)油火災 | 灯油、ガソリン、食用油などが燃える | 水をかけてはいけない。周囲にはねて火災が広がります。 |

| (C)電気火災 | コンセント、配電盤などが燃える | 水をかけてはいけない。感電する恐れがあります。 |

炎が出ていたら水を掛けたくなりますが、火災の種類によっては火元を広げたり、感電するかもしれないという、危険を伴う消火方法だったりします。

じゃあ、結局どうすればいいのよ!! ってなりますよね。

消火器具には色々ありますが、家庭で最も効果的なのはやはり「消火器」でしょう。

簡単に取り扱えて、(A)普通火災、(B)油火災、(C)電気火災 のいずれにも使用できます。

(3種類の火災に対応できるので、「ABC消火器」と呼ばれます)

もしもに備えて、1本消火器を用意しておく。

初期消火には非常に有効です。

2.消火器の使い方

消火器の使い方は難しくありません。注意すべき点は ”落ち着いて行動すること”。

折角の消火器も正しく使えないと火を消すことが出来ません。

(実際の火災でもパニックになって、消火器がそのまま火元に投げ入れられていることがあるそうです。もちろん消火はできません。)

<消火器の使い方>

- 安全栓(安全ピン)を抜く。

- ホースを外し、火元へ向ける。(火元(=燃えている物)に向けないと意味がありません)

- レバーを強く握る。

3.火事を知らせる

例えば、一人の時に初期火災を見つけたとしましょう。うまく消せればいいですが、初期消火に失敗する場合も考えられます。そんな場合、ご家族やご近所の方の応援をもらったり、避難して貰うためにはどうすればいいでしょうか。

こんな場合は恥も外聞もなく ”大声で「火事だー!!」と叫ぶ” が正解です。(周りの物を叩いて大きな音を出す、でも良いです)

応援をもらえれば、119番の手配を頼んだり、ご近所の消火器を借りて初期火災の消火を行うなどが出来ます。

消火器を取りに行く間や、消火している最中など、いつでもいいですので ”大声で「火事だー!!」” です。

ではここで、消火器の使い方を動画で見てみましょう

Ⅴ.炎が天井まで移っていたら「逃げる!!」

初期消火を行ったが残念ながら消火出来なかった場合や、火災を見つけたときには既に壁や天井に燃え広がっていた場合など、初期消火で対応出来なかった場合には、逃げることに専念します。

体力に自信がある人でも、数百度にもなる空気を吸った瞬間、気管をヤケドして動けなくなります。また、煙には有害なガス(一酸化炭素、等)が含まれており、これらを吸い込み過ぎると中毒になり、最悪、気絶して動けなくなります。

また、煙の色も避難の妨げになります。火災の最初の内は黒い煙が発生し、火災が大きくなるにつれ灰色に変わっていきます。よって避難時には黒い煙が視界を遮ります。

なお、温度の高い空気や有害なガス、煙は天井に溜まり、天井から下方向にむかって徐々に充満していきます。

ですので火災の最初のうちは部屋や廊下などで、煙と空気が上下の層になって分かれます。

これらの特性を理解して安全に避難します。

<火災発生時の安全な逃げ方>

- 早く逃げ始める

落ち着いて、炎の有無や煙の流れてくる向きなどから火元の方向を確認して、安全な避難経路はどこかを判断した上で、直ちに避難行動を開始します。命を守ることを最優先に、荷物は何も持たず、鼻や口を覆うタオルやハンカチだけを持って逃げます。(タオルやハンカチは乾いていても大丈夫です) - 背を低くして移動する

避難口が見えていて出口まで短い距離であれば、息を止めて駆け抜けてください。

出口まである程度の距離がある場合は、煙を吸わないよう口と鼻をタオルやハンカチでおさえ、姿勢を低くして床近くの空気を吸いながら床を這うように逃げます。 - ドアを閉めながら逃げる

火元の部屋から避難するときは、部屋の窓やドアを閉めて逃げます。

火災への空気の供給を遮断し、周辺への延焼と煙の拡散を遅らせて、逃げるための時間を確保するためです。 - 決して戻らない

火災の現場から脱出したら、絶対に戻らないようにします。無事に避難した後に戻り、火災の犠牲になる人は少なくありません。

逃げ遅れた人がいたら、そのことを消防隊に伝え、消防隊による救助を待ちましょう。

Ⅵ.みんなで協力していち早く消火する

ここからは、出火元の方ではなく、ご近所の方の話になります。

例えば、残念ながらあなたのお隣の家から出火してしまいました。「火事だ!!」と大声を出しながら出火元の家の方が外へ避難しています。家を見るとガラス越しに部屋の中がオレンジに燃えている状況です。しかし、放っておけば間もなく炎が窓や天井から吹き出し、隣の(自分の)家に類焼してしまうかも知れません。

さあ、そんな時、あなたならどうしますか?

1.ご家族、ご近所に大声でしらせる

ここでもやはり大声で ”火事だ!!” と叫んで、あなたのご家族やご近所の方に火事が起きたことを知らせます。

いち早く避難を呼びかけるとともに、消火栓による消火をみんなで行うためです。

2.119番に通報する

119番に通報します。落ち着いて、火事が起こっている場所を正確に伝える様にします。

指令センターに通報が入ると同時に(通話をしながら)消防隊は出動準備に入ります。

正しい情報を冷静に伝えなければなりません。

尚、「他の誰かが通報したかも?」という事は気にしなくていいです。誰かと通報が重複しても構わないので、自分が通報するか、周りにいる人に頼んで下さい。

指令センターとのやり取りはこんな感じです

はい、119番消防指令センターです。火事ですか?救急ですか?

火事です!!

場所はどこですか?何市の何番地ですか?

湖南市宝来坂の〇丁目○○番地です!

・何が燃えていますか?

・逃げ遅れた方や、けがをされた方がいますか?

・ほかの場所に燃え移りそうですか?

家が燃えています!

隣の家に燃え移りそうです!!

あなたのお名前と、今お使いの電話番号を教えてください

名前は○○です。電話番号は○○-○○○○です

はい、わかりました。消防車を出動させます。

3.消火栓を使って延焼や類焼を防ぐ

延焼している家屋に近い、消火栓と消火栓ボックスに格納されている資機材を使い消防隊が到着するまでの間、自分達が消火活動を行います。

延焼している家屋だけでなく、隣の家にも水をかけて類焼を防ぎます。

ご近所のチームワークを結集し、一致協力して消火作業を行います。

消火栓設備を使用した消火活動は一人ではできません。少なくとも3人は必要です。

この理由が分かる方は、消火栓設備を使用して火災を最小限にとどめることが出来ると思われる方です。

もし、3人必要な理由が分からなかった方は、是非、下記をご覧ください。

消火栓設備とは?

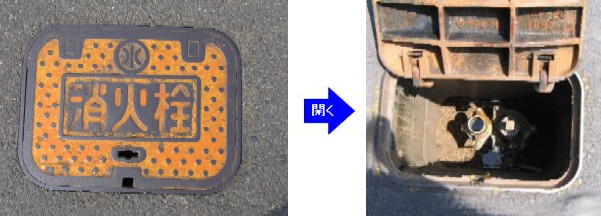

さて、皆さんはこれらの消火栓設備(消火栓ボックス、消火栓)を見たことは有るでしょうか?

赤い箱の「消火栓ボックス」はあちこちにあるのでよく見かけると思いますが、「消火栓」の方はどうでしょうか。

宝来坂の消火栓は道路に埋設されている「地下式消火栓」となっており、車が頻繁に通行する場所にもあるのでご存じない方もおられるかも知れません。

この消火栓ボックス(正確には収納してあるもの)と消火栓はセットになって設置されています。消火栓ボックスの位置から周りを見渡すと必ず見える位置に消火栓があります。

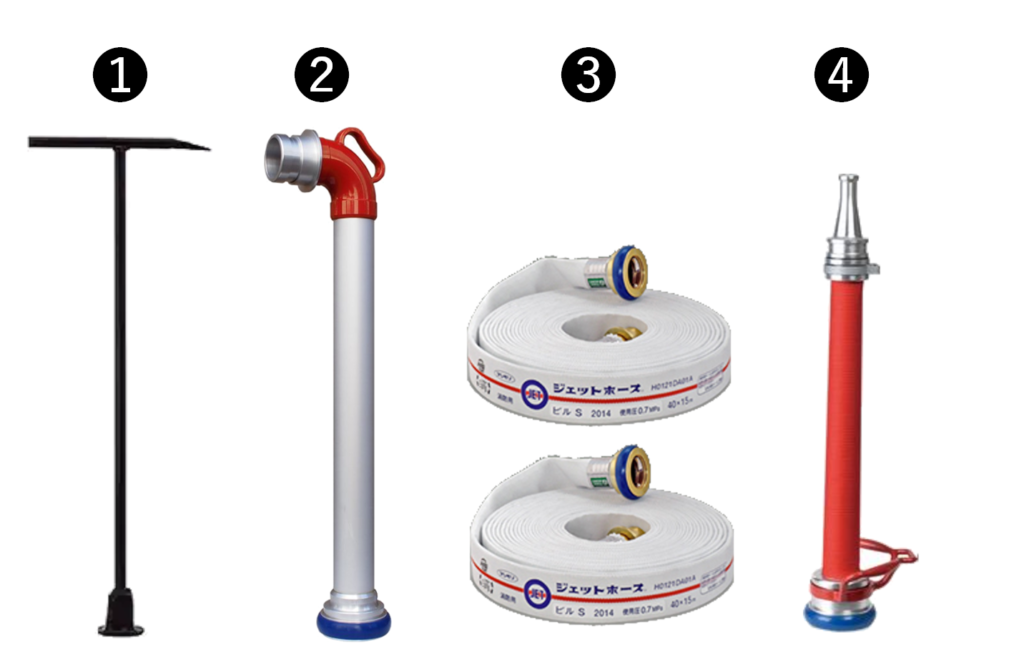

消火栓ボックスの中身

消火栓ボックスの中には、以下の資機材が収納されています。

- キーハンドル:消火栓の蓋を開けたり、放水弁を回して水を出したり止めたりします。

- スタンドパイプ:地下にある消火栓の吐水口を地上に引き出します。

- 消火ホース:水を送るためのホースです。1本で20mあり、6本まで繋いで延長できます。

- 筒先:水が放出される所です。

<接続/使用方法>

- 地下にある消火栓の吐水口にスタンドパイプ(❷)を差し込みます。

- スタンドパイプに消火ホース(❸)を差し込み、火災場所近くまでホースを伸ばします。

(必要に応じてホース同士を接続して延長します) - ホースの先に筒先(❹)を接続して、口先を火元に向けてから放水を始めます。

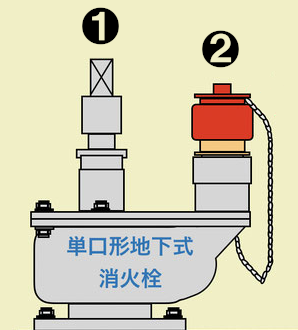

消火栓の構造

消火栓は構造的には「水道の蛇口」と一緒です。

- 放水弁:ここにキーハンドルを差し込んで回すと、水が出たり、止まったりします。

- 吐水口:ここから水が出ます。地下にありますがスタンドパイプを差し込む事で、吐水口を地上に出すことが出来ます。(普段はキャップされているので、使用時にはキャップを外します。)

消火栓は緊急時以外は水を出してはいけません。宝来坂区が放水訓練を行う際には、湖南市へ事前に申請を行っています。

また、水道水に直結しているため、勢いよく水を出すと水道水が濁る場合があります。

消火栓を使った消火方法を動画で見てみましょう

Ⅶ.消火のプロが来たら任せる

消火栓設備を使った消火を行っている間に、消防隊が到着します。消火活動を頑張られた皆様、お疲れ様でした。

ここからはプロの出番です。自分たちは消火活動の邪魔にならない安全な場所に移動しましょう。

もし、放水するまでに消防隊が到着した場合でも、皆さんの消火活動は無意味ではありません。

なぜなら、消防隊は皆さんが準備した設備を使って速やかに消火活動に移れるからです。1分1秒を争う状況の中で、非常に有意義な対応なのです。

また、消防隊の到着後も皆さんの協力が必要です。出火元のご家族のケアなど「ご近所ならでは」の出来る事で是非、困っている人を助けてあげてください。